Пищеварение в желудке физиология человека. Наружная мышечная пластинка. Пищеварение в желудке

Основное назначение желудочно–кишечного тракта – превращение пищи в такие молекулы, которые могут всасываться в кровь и транспортироваться в другие органы. Начинаются эти процессы с механической обработки пищи (измельчения, перемешивания, перемещения) и секреции пищеварительных соков . Содержащиеся в соках ферменты расщепляют белки, жиры и углеводы на мелкие фрагменты (переваривание) , способные всасываться. Вместе с водой, минеральными солями и витаминами конечные продукты переваривания поступают из просвета кишечника через клетки его слизистой оболочки в кровь и лимфу (всасывание).

Как известно, их называют ферментами. Совершенно очевидно, что успешное изучение пищеварительного процесса, как и любой другой функции организма, в значительной степени зависит от того, удастся ли нам найти ближайшую и удобную точку зрения на наблюдаемый процесс и удалить все промежуточные процессов между наблюдаемыми явлениями и наблюдателем.

Чтобы исследовать производство секреции в больших пищеварительных железах, которые общаются с пищеварительным каналом только с помощью трубок, мы вырезаем из стенки мелких кусочков пищеварительного канала, в центре которых были нормальные отверстия секреторной протоки; затем мы закрывали отверстие в стенке канала путем сшивания, а вырезанные куски были зашиты на соответствующем участке на поверхности кожи с отверстиями секреторных каналов снаружи. Благодаря этой процедуре сок отводился от пищеварительного канала и мог собираться в специальных сосудах.

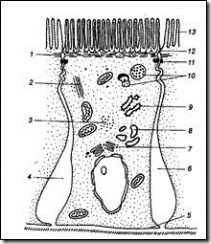

Желудочно–кишечный тракт представляет собой сплошную трубку, соединяющую ротовое отверстие с анальным, и состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. В желудочно–кишечный тракт поступают продукты секреции нескольких органов, в том числе слюнных и поджелудочной желез и печени. Стенки пищеварительной трубки на всем ее протяжении построены по единому плану (см. схему), хотя разные ее отделы выполняют различные функции.

Чтобы собрать сок, полученный этими микроскопическими железами, которые расположены непосредственно в стенке пищеварительного канала, уже с тех пор, как долгое время большие куски были вырезаны из стенки пищеварительного канала, и были сделаны искусственные мешочки с отверстиями снаружи; дефект в пищеварительном канале, конечно, был закрыт сшиванием. Однако в случае желудка нервы железистых клеток всегда были отделены при конструировании искусственно изолированного мешочка, и это, естественно, сказывалось на нормальной работе желудка.

Одни отделы желудочно–кишечного тракта (ротовая полость и пищевод) служат в основном для транспортировки пищи, другие (желудок и толстый кишечник) – для ее хранения, третьи (тонкий кишечник) – для переваривания и всасывания. Регуляция этих функций осуществляется 1) посредством целого ряда гормонов и биологически активных пептидов, 2) за счет сократительной активности гладкомышечных клеток и 3) вегетативной нервной системой (см. далее).

Это, конечно же, потребовало укладки коротких и удобных проходов снаружи в каждую отдельную лабораторию. Для этой цели давно используются металлические трубки; они сливаются с кожей в отверстиях искусственного тела, а в промежутках между экспериментами они могут быть запечатаны с помощью пробок. Таким образом, нам часто приходилось выполнять очень мелкие операции, иногда несколько из них на одном и том же животном. Само собой разумеется, что желание выполнить задачу с большей уверенностью, чтобы избежать траты времени и труда и максимально избавить наших подопытных животных, заставило нас строго соблюдать все предосторожности, предпринятые хирургами в отношении их пациентов.

|

Слой |

Пищевод |

Желудок |

Тонкий кишечник |

Толстый кишечник |

|

Специализация – некоторое количество слизистых желез, расположенных в собственной пластинке и под слизистой основе Некоторые желудочно-кишечные гормоныЗдесь мы также должны были применять соответствующую анестезию, соблюдать строгую чистоту во время операции, обеспечивать чистые жилища после операции и тщательно следить за ранами. Но этих мер не хватало. Только соблюдая это условие, результаты нашей работы считаются полностью убедительными и как выяснение нормального хода явлений. Нам удалось благодаря нашей правильной оценке изменений, вызванных в организме, и благодаря принятым нами разумным мерам, нашим здоровым и счастливым животные делали свою лабораторную работу с настоящим удовольствием, они всегда охотно переходили из своих клеток в лабораторию и с готовностью прыгали на столы, где проводились наши эксперименты и наблюдения. |

Специализация -желудочные железы, расположенные в собственной пластинке, четыре типа клеток: 1) слизистые 2) париетальные 3) главные 4) эндокринные |

Специализация – 1) кишечные железы в либеркюновых криптах 2) клетки Панета 3) эндокринные клетки |

Специализация – кишечные железы в собственной пластинке В то же время это чрезвычайно важное практическое применение силы человеческого знания, которое также может быть непосредственным образом использовано для человека, который из-за непримиримых случайностей жизни часто искажается подобными, но более разнообразными способами. В наших наблюдениях на собаках мы вскоре заметили следующий фундаментальный факт: вид веществ, попадающих в пищеварительный канал из внешнего мира, то есть будь то съедобный или несъедобный, сухой или жидкий, а также состав пищи, определенный в начале или отсутствие работы пищеварительных желез, особенности их функционирования в первом случае, количество произведенных ими реагентов и их состояние. |

|

|

Слизистая оболочка |

||||

|

а) эпителий |

Многослойный плоский |

Однослойный цилиндрический |

Однослойный цилиндрический, всасывающие и слизистые клетки |

|

|

б) собственная Всасывание питательных веществЭто может быть показано рядом примеров. Возьмем, например, производство слюны слизистыми слюнными железами. При каждом приеме пищи, когда съедобные вещества попадают в полость рта, из этих желез вытекает толстая и вязкая слюна, содержащая много слизи. С введением в рот животного животного, который он находит отвратительным, например соль, кислота, горчица и т.д. Слюна может течь в том же количестве, что и в первом случае, но теперь ее качество совершенно иное - это является жидким и водянистым. Если собаке дают мясо, тогда обычный хлеб, при прочих равных условиях, секреция слюны во втором случае будет более обильной, чем в первом. пластинка |

Присутствуют слизистые железы |

Множество желудочных желез |

Кишечные железы и лимфатические сосуды для транспорта липидов |

Трубчатые железы |

|

в) мышечная пластинка слизистой |

||||

|

Подслизистая основа Точно так же вещества, для которых животное имеет отвращение, например, химические раздражители, такие как кислота, щелочь и т.д. вызывают более интенсивную секрецию слюны, чем другие, химически равнодушные вещества, такие как горькие, следовательно, здесь также наблюдается различная активность слюнных желез. таким же образом, они выделяют свой сок сейчас в больших, теперь в меньших количествах, теперь более высоких и теперь более низких кислотности и содержании белка-растворяющего фермента, так называемого пепсина. Для определенного количества белка, если он представлен в виде хлеба, железы производят от двух до четырех раз больше, чем при приготовлении в виде мяса или молока. Однако разнообразие работы желудочных желез не ограничивается вышеупомянутыми явлениями; это проявляется также в особых колебаниях количества и качества реагента в период функционирования желез после введения того или иного пищевого вещества. |

Имеются глубокие слизистые железы |

Железы двенадцатиперстной кишки |

Кишечные железы |

|

|

Наружная мышечная пластинка - внутренний слой – кольцевые мышцы - наружный – продольные мышцы |

Переходят от поперечно-полосатых (произвольных) мышц в верхнем отделе к гладким (непроизвольным) мышцам нижнего отдела Теперь можно еще спросить: что означает эта изменчивость в работе желез? В ответ мы вернемся к феномену слюнной секреции. Съедобные вещества вызывают секрецию толстой, концентрированной слюны. Ответ, очевидно, заключается в том, что это позволяет плавно пропускать массу пищи через трубку, ведущую из рта в желудок. Под действием некоторых веществ, неприятных для собаки, одни и те же железы выделяют жидкую слюну. Какая цель заключается в том, чтобы слюна служила в таких случаях? Видимо, либо разбавить эти вещества, и тем самым ослабить их химически раздражающее действие или, как мы знаем из нашего собственного опыта, очистить рот от таких веществ. |

Глубоко расположенный дополнительный слой косых мышц; кольцевые мышцы образуют кардиальный и пилорический сфинктеры |

||

|

Серозная оболочка |

Неполная |

А)

Внутриклеточное пищеварение

. Ферментный гидролиз пищевых веществ при этом типе пищеварения осуществляется внутри клетки в лизосомах. У высших позвоночных животных и человека внутриклеточное пищеварение имеет ограниченное значение и выполняет защитные функции (фагоцитоз).

А)

Внутриклеточное пищеварение

. Ферментный гидролиз пищевых веществ при этом типе пищеварения осуществляется внутри клетки в лизосомах. У высших позвоночных животных и человека внутриклеточное пищеварение имеет ограниченное значение и выполняет защитные функции (фагоцитоз).

В этом случае требуется исключительно вода, а не слизь, и вода фактически секретируется. Как мы видели, хлеб, и особенно сухой хлеб, вызывает секрецию значительно большего количества слюны, чем мясо. Это тоже понятно: еда сухого хлеба требует слюны, во-первых, для растворения компонентов хлеба и поэтому позволяет распознать его вкус, а во-вторых, смягчить твердый и сухой хлеб, иначе он пойдет вниз с трудом и может даже привести к повреждению стенок пищевода при перемещении из рта в желудок.

Отношения внутри желудка точно такие же. Хлебный белок вызывает секрецию более белкового фермента, чем белок молока или мяса, и в пробирке наблюдается соответствующее явление: белок мяса и молока легче расщепляется белковым ферментом, чем растительный белок.

Б) Внеклеточное дистантное пищеварение (полостное). При данном типе пищеварения ферменты, синтезированные секреторными клетками, выделяются во внеклеточную среду, где и происходит ферментативный гидролиз пищевых веществ. Этот тип пищеварения особенно развит у высокоорганизованных животных и человека.

В) Мембранное (пристеночное, контактное) пищеварение. Мембранное пищеварение, открытое А. М. Уголевым в 1957г., пространственно занимает промежуточное положение между внеклеточным и внутриклеточным пищеварением и осуществляется ферментами, локализованными на мембраны кишечных клеток. Характерной особенностью кишечных клеток является наличие щеточной каймы, которая образована микроворсинками - выростами цитоплазмы, ограниченными мембраной. На апикальной поверхности каждого энтероцита находится около 3-4 тыс. микроворсинок; на 1 мм 2 поверхности кишечного эпителия приходится до 50-100 млн. микроворсинок. Внешняя поверхность плазматической мембраны энтероцитов покрыта гликокаликсом, который образует на апикальной поверхности кишечных клеток слой толщиной до 0,1 мкм. В гликокаликсе адсорбирован целый ряд пищеварительных ферментов. Именно на внешней (апикальной) поверхности кишечных клеток, образующей щеточную кайму с гликокаликсом, осуществляется мембранное пищеварение

В этом явлении нет ничего удивительного; и другие отношения не ожидались. Все ясно, что животный организм представляет собой весьма сложную систему, состоящую из почти бесконечного ряда частей, связанных как друг с другом, так и в виде полного комплекса с окружающим миром, с которым он находится в состоянии равновесия.

Равновесие этой системы, как и любой другой системы, является условием ее существования. Теперь мы перейдем к еще одному вопросу, который возникает из того, что было сказано выше: как это равновесие? Почему железы производят и выделяют в пищеварительном тракте самые реагенты, необходимые для успешного лечения соответствующего объекта? По-видимому, следует предположить, что каким-то образом определенные свойства объекта действуют на железу, вызывают в нем специфическую реакцию и вызывают ее специфическую активность.

1) собственное пищеварение, когда источником ферментов является сам организм;

2) симбионтное пищеварение, которое реализуется за счет микроорганизмов желудочно-кишечного тракта;

3) аутолитическое пищеварение (переваривание пищи за счет содержащихся в ней же ферментов).

Переваривание и всасывание в желудочно–кишечном тракте в большой степени зависят от изменений конфигурации его стенок, связанных с сокращением и расслаблением их мускулатуры. Основные виды перистальтики: продвижение пищевого комка от орального отверстия к анальному обусловлено пропульсивной перистальтикой волнообразно распространяющимися по кишке сокращениями циркулярных мышц, которым, как правило, предшествует волна расслабления. Перемешиванию пищевого комка с пищеварительными соками способствуют непропульсивная перистальтика, распространяющаяся лишь на небольшое расстояние, и ритмическая сегментация. Сегментация означает одновременное сокращение циркулярных мышц то в одних, то в других близко расположенных участках кишки, чередующихся с участками расслабления. Поскольку при этом частота сокращений уменьшается в направлении от верхних отделов кишечника к нижним, содержимое кишечника благодаря непропульсивной перистальтике медленно перемещается в сторону анального отверстия.

Анализ этого влияния на железу представляет собой чрезвычайно сложную материю и требует много времени. Главное - показать в объекте те свойства, которые в данном случае действуют как стимулы на рассматриваемые железы. Исследование такого рода совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот некоторые факты, чтобы доказать это. С помощью ранее упомянутой металлической трубки мы вводим мясо в пустой и неактивный желудок собаки, не заметив этого животного. Через несколько минут желудочный реагент, кислотный раствор желудочного белкового фермента, начинает выделяться из стен желудка.

Различные в функциональном отношении отделы пищеварительного тракта отделены друг от друга за счет тонического сокращения и периодического расслабления специализированных участков–сфинктеров. Например, между пищеводом и желудком находится нижний сфинктер пищевода, а между подвздошной кишкой и слепой – илеоцекальная (баугиниева) заслонка. Благодаря сокращению этих сфинктеров пища продвигается только в одном направлении.

Наружная мышечная пластинка

Какое свойство мясного комка действовало как стимул на желудочных железах? Самый простой способ - предположить, что это действие было вызвано его механическими свойствами - давлением или трением против стен желудка. Но такое предположение было бы абсолютно неверным. Механические воздействия полностью неэффективны в отношении желудочных желез. Мы можем механически воздействовать на стенку желудка каким-либо образом - сильно или слабо, непрерывно или с перерывами, на ограниченных участках или диффузным образом - но без получения одной капли желудочного сока.

Слюна - смешанный секрет трех пар больших слюнных желез: околоушных , подчелюстных , подъязычных , а также многочисленных малых желез, рассеянных по слизистой оболочке полости рта. Малые и подъязычные железы постоянно вырабатывают секрет, увлажняющий полость рта; околоушные и поднижнечелюстные железы секретируют слюну лишь при их стимуляции. За 1 сут у человека вырабатывается 0,5-2,0 л слюны. Она содержит гидролитический фермент α-амилазу, мукополисахариды, гликопротеины, белки, ионы (Na + , К + , Са 2+ , Сl - , НСО 3 - и др.). Кроме того, в меньших количествах в слюне содержатся такие ферменты, как лизоцим, катепсины, калликреин.

На самом деле именно компоненты мяса, растворимые в воде, являются стимулирующими веществами. Однако пока нам не хватает точного знания этих веществ, поскольку экстрагируемые вещества мяса образуют большую группу, которая все еще ожидает расследования в полной мере.

Через несколько минут после того, как тимьян попадает в следующий участок пищеварительного канала - в двенадцатиперстную кишку - одна из желез этого участка вступает в действие; это поджелудочная железа, большой орган, расположенный сбоку от пищеварительного тракта и связанный с ним выделением протока. Но какое из свойств тимьяна, продвигающегося в кишечнике, действует как стимулирующий агент на эту железу? Вопреки нашим ожиданиям, выяснилось, что это действие было связано не с свойствами сока, который соединял его в желудке, а именно с его содержанием кислоты.

Реакция слюны колеблется от слабокислой при небольших до слабощелочной при значительных объемах секреции (рН 5,8-7,8).

Секрецию слюнных желез возбуждает прием пищи и связанный с ним комплекс условно- и безусловнорефлекторных раздражителей..

Cтимуляция парасимпатических нервов приводит к секреции большого количества жидкой слюны. Раздражение симпатических нервов приводит к образованию небольшого количества слюны, богатой органическими веществами (вязкой). У человека на стимуляцию симпатических нервов отвечают лишь подчелюстные железы.

Если мы вливаем в желудок или прямо в желудочный сок кишечника, или просто кислоту, которую он содержит, или даже какую-то другую кислоту, наша железа начнет функционировать так же энергично или даже более энергично, чем в случае нормальный тимьян переходит из желудка в кишечник. Глубокое значение этого неожиданного факта совершенно очевидно.

Лаборатория желудка использует свой белковый фермент под кислотной реакцией. Различные кишечные ферменты, и среди них, естественно, панкреатические ферменты, не могут развиваться в кислой среде. Следовательно, ясно, что первая задача лаборатории - обеспечить нейтральную или щелочную реакцию, необходимую для ее успешной деятельности. Эти обстоятельства обусловлены вышеупомянутыми взаимосвязями, поскольку содержание кислоты в желудке, как уже было сказано, вызывает секрецию щелочного панкреатического сока.

Желудочный сок продуцируется неоднородными клетками, входящими в состав желудочных желез, и клетками поверхностного эпителия. Железы, располагающиеся в области дна (свода) и тела желудка, содержат клетки трех типов:

1) главные (зимогенные), вырабатывающие комплекс протеолитических ферментов;

2) обкладочные, продуцирующие НCl;

3) добавочные (мукоидные) клетки, секретирующие слизь (муцин), мукополисахариды, гастро-мукопротеин («внутренний фактор») и гидрокарбонат. В антральном отделе (привратниковой пещере) желудка железы состоят в основном из мукоидных клеток.

Секреторные клетки дна и тела желудка выделяют кислый и щелочной секрет, а клетки антрального отдела - только щелочной. У человека объем суточной секреции желудочного сока составляет 2,0-3,0 л. Натощак реакция желудочного сока нейтральная или щелочная; после приема пищи - сильнокислая (рН 0,8-1,5).

Протеолитические ферменты. В главных клетках желез желудка синтезируется пепсиноген - неактивный предшественник пепсина, являющегося основным гидролитическим ферментом желудочного сока, расщепляющим белки на короткие пептиды. Синтезированный на рибосомах профермент накапливается в виде гранул зимогена и путем экзоцитоза выбрасывается в просвет желудочной железы. В полости желудка пепсиноген превращается в пепсин. Активация пепсиногена запускается НСl, а в дальнейшем протекает аутокаталитически: пепсин сам активирует свой профермент. В желудочном соке человека имеется также другой протеолитический фермент - гастриксин.

Желудочная слизь. Желудочная слизь продуцируется добавочными клетками шеек желез дна и тела желудка, мукоидными клетками кардиальных и пилорических желез и клетками поверхностного эпителия. Слизь состоит из высокомолекулярных биополимеров - мукоидных веществ.

Клетки поверхностного эпителия желудка наряду с муцином секретируют гидрокарбонаты, что обеспечивает образование слизисто-гидрокарбонатного барьера, предотвращающего повреждающее воздействие на слизистую оболочку желудка НCl и пепсина.

Соляная кислота (НC l ). Она продуцируется обкладочными клетками. Характерной особенностью обкладочных клеток является наличие в них секреторных канальцев. Они представляют собой глубокие впячивания клеточной поверхности, имеющей микроворсинки. В активной секретирующей клетке секреторные канальцы увеличиваются в размерах.

Ацинарные клетки поджелудочной железы продуцируют гидролитические ферменты, расщепляющие все компоненты пищевых веществ:

Протеолитические (расщепляющие белки): трипсин, химотрипсин, эндопептидазы, эластаза, экзопептидазы, карбоксипептидазы, аминопептидазы.

Амилолитические (расщепляют углеводы): α-амилаза.

Липолитические (расщепляют липиды): липаза, фосфолипаза А 2, холестеролаза.

Нуклеотические (расщепляют нуклеиновые кислоты ДНК и РНК): рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза.

При этом α-амилаза, липаза и нуклеазы секретируются в активном состоянии, а трипсиноген, химотрипсиноген, профосфолипаза А, проэластаза и прокарбоксипептидазы А и В - в виде проферментов. Трипсиноген активируется ферментом двенадцатиперстной кишки энтерокиназой и превращается в трипсин. После образования трипсина дальнейшая активация его предшественника происходит аутокаталитически. Трипсин активирует также профосфолипазу А, проэластазу и прокарбоксипептидазы А и В, которые превращаются соответственно в фосфолипазу a 2 , эластазу и карбоксипептидазы А и Б.

Ферментный состав сока поджелудочной железы зависит от вида потребляемой пищи: при приеме углеводов возрастает преимущественно секреция амилазы, при приеме белков - трипсина и химотрипсина, при приеме жирной пищи отмечается секреция сока с повышенной липолитической активностью.

В сутки поджелудочная железа человека вырабатывает 1,5-2 л сока; его рН составляет в среднем 7,5-8,8.

Желчеотделение (холерез). Это процесс образования желчи печенью. Образование желчи происходит непрерывно путем фильтрации ряда веществ (вода, глюкоза, электролиты и др.) из крови в желчные капилляры и посредством активной секреции клетками печени (гепатоцитами) солей желчных кислот и ионов Na + . Окончательное формирование состава желчи происходит в результате реабсорбции воды и минеральных солей в желчных капиллярах, протоках и желчном пузыре.

Желчь содержит продукты не только секреторной, но и экскреторной деятельности печени, направленной на выведение из организма ряда веществ. У человека за сутки образуется 0,5-1,5 л желчи. Основными компонентами желчи являются желчные кислоты, пигменты и холестерин. Кроме того, она содержит жирные кислоты, муцин, различные ионы (Na + K + , Са 2+ , Cl - , НСО 3 -) и другие вещества; рН печеночной желчи составляет 7,3-8,0, пузырной - 6,0-7,0.

Процесс образования желчи усиливается в результате приема пищи. Наиболее сильным стимулятором холереза является секретин, под влиянием которого усиливается объем секреции и выделение в составе желчи гидрокарбоната. На процесс желчеобразования существенное влияние оказывают всасывающиеся в кровь из тонкой кишки желчные кислоты: они увеличивают объем желчи и содержание в ней органических компонентов.

Желчевыделение (холекинез). Поступление желчи в двенадцатиперстную кишку в отличие от желчеотделения является периодическим процессом связанным в основном с приемом пищи и определяется, в основном, сокращением гладких мышц протоков и стенок желчного пузыря. Сильными возбудителями желчевыделения считаются яичные желтки, молоко, мясо и жиры.

Дуоденальные (бруннеровы) железы, располагающиеся в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, и кишечные крипты (либеркюновы железы) тонкой кишки продуцируют кишечный сок, общее количество которого за сутки достигает у человека 2,5 л. Его рН составляет 7,2-7,5, но при усилении секреции повышается до 8,6. Значительная часть сока (его плотная часть) состоит из слизи и отторгнутых эпителиальных клеток. Клетки кишечного эпителия обновляются за сравнительно короткий срок (3-7 сут.). Кишечный сок содержит более 20 различных пищеварительных ферментов. Выделение жидкой части сока, содержащей различные минеральные вещества и значительное количество мукопротеина, резко усиливается при механическом раздражении слизистой оболочки кишки. Продукты переваривания пищевых веществ стимулируют выделение сока, богатого ферментами.

В желудочно-кишечном тракте пища подвергается физической (размельчение, набухание, растворение) и химической обработке. Последняя заключается в ферментативном гидролизе полимерных питательных веществ до мономеров. Мономеры, сохраняя структурную и энергетическую ценность, утрачивают видовую специфичность, поступают в кровь/лимфу и включаются в обменные процессы. Гидролиз пищевых веществ осуществляется в определенной последовательности и в различных отделах желудочно-кишечного тракта имеет свои особенности.

Здесь осуществляется начальный гидролиз полисахаридов (крахмала, гликогена), α-амилаза слюны расщепляет гликозидные связи гликогена и крахмала, с образованием декстринов. Действие амилазы в полости рта кратковременно, однако гидролиз углеводов под ее воздействием продолжается в желудке за счет поступившей сюда слюны. Когда содержимое желудка под воздействием НCl приобретает кислую реакцию, амилаза инактивируется и прекращает свое действие.

В желудке происходит начальный гидролиз белков под воздействием протеолитических ферментов желудочного сока (пепсина, гастриксина, химозина) с образованием полипептидов. Здесь гидролизуется около 10% пептидных связей. Указанные ферменты активны лишь в кислой среде, создаваемой НCl. Оптимальная величина рН для пепсина составляет 1,2-2,0, для гастриксина - 3,2-3,5. HCl вызывает набухание и денатурацию белков, что облегчает их последующее расщепление протеолитическими ферментами. Действие протеолитических ферментов реализуется главным образом в поверхностных слоях пищевой массы, прилежащих к стенке желудка. По мере переваривания этих слоев пищевая масса сдвигается в пилорический отдел, откуда после частичной нейтрализации эвакуируется в двенадцатиперстную кишку.

Химус (пища, подвергнутая действию желудочного сока) в двенадцатиперстной и далее в тонкой кишке подвергается действию ферментов поджелудочной железы и собственно кишечных ферментов. Оптимальная для их активности среда создается в результате воздействия на кислый химус желудка щелочных секретов: сока поджелудочной железы, желчи, кишечного сока. У человека рН в двенадцатиперстной кишке колеблется в пределах 4,0-8,5; в тонкой кишке он сохраняется в диапазоне 6,5-7,5. Этот диапазон характерен для кишки всех позвоночных.

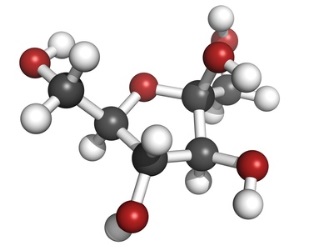

α-Амилаза поджелудочной железы гидролизует декстрины до мальтозы и изомальтозы. При этом образуется лишь небольшое количество глюкозы. Высвобождаемые α-амилазой сахариды подвергаются дальнейшему гидролизу собственно кишечными карбогидразами (мальтазой, γ-амилазой, изомальтазой, сахаразой, лактазой, трегалазой) до моносахаридов (глюкозы, галактозы, фруктозы). Эти ферменты, осуществляющие заключительный этап гидролиза углеводов, синтезируются непосредственно в кишечных клетках, локализованы в области мембраны щеточной каймы энтероцитов (см. ниже) и прочно связаны с ней. Из перечисленных кишечных ферментов лактаза имеется только у млекопитающих. У тех из них, детеныши которых питаются молоком, не содержащим лактозу (тюлени, морские львы, моржи), лактаза отсутствует.

Протеолитические ферменты сока поджелудочной железы (трипсин, химотрипсин, эластаза, карбоксипептидазы А и В) осуществляют в кишечнике дальнейшее переваривание белков. Трипсин, химотрипсин и эластаза, как и пепсин, являются эндоферментами. Они расщепляют главным образом внутренние белковые связи, в результате чего образуются более или менее крупные фрагменты (поли- и олигопептиды). Эти фрагменты белковых молекул поступают в пристеночную зону, которая образована слоем слизи (слизистыми наложениями). В слизи содержатся в значительном количестве ферменты, которые по мере перемещения пептидов к апикальной мембране энтероцитов гидролизуют их до дипептидов. Гидролиз последних до мономеров (аминокислот) происходит на апикальной поверхности мембран энтероцитов собственно кишечными ферментами. Экзоферменты (карбоксипептидазы А и В, аминопептидаза, дипептидазы) отщепляют от пептидной цепи концевые аминокислоты, в результате чего образуются свободные аминокислоты и малые пептиды, способные к всасыванию. Аминопептидаза и дипептидазы являются кишечными ферментами и локализуются в зоне щеточной каймы энтероцитов, где они участвуют в мембранном гидролизе.

Начальные этапы гидролиза жиров (из которых основное значение имеют триглицериды) протекают в полости двенадцатиперстной кишки под действием липазы сока поджелудочной железы. Имеются данные о наличии желудочной липазы, которая, однако, действует лишь на эмульгированные жиры, например на жиры молока. В процессе гидролитического расщепления жира большое значение имеет процесс эмульгирования. Он увеличивает поверхность жира, на которой реализуется ферментативная активность липазы. В процессе эмульгирования жира в кишечнике важную роль отводят желчи. Одновременно с расщеплением триглицеридов происходит гидролиз холестеридов до холестерина и свободных жирных кислот под действием холестеразы при рН 6,6-8,0. Фосфолипиды. (преимущественно лецитин) расщепляются фосфолипазой А. Она гидролизует эфирную связь глицерина и жирной кислоты у второго атома углерода, превращая лецитин в изолецитин и жирную кислоту.

Кроме указанных групп ферментов, участвующих в процессе переваривания пищевых веществ, имеется ряд других. Это нуклеазы (РНКаза и ДНКаза), нуклеотидазы, нуклеозидазы и другие ферменты, расщепляющие полинуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Общей закономерностью, справедливой, видимо, для огромного большинства живых существ, является первоначальное переваривание пищи в кислой среде и последующий гидролиз и всасывание в нейтральной или слабощелочной среде. У примитивных организмов это достигается благодаря изменению реакции, например, в пищеварительных вакуолях. У высших животных и человека отдельные звенья пищеварительной цепи реализуются в различных отделах желудочно-кишечного тракта.

Пищеварение в толстой кишке у человека практически отсутствует. Низкий уровень ферментативной активности в ней выработался в процессе эволюции и связан с тем, что поступающий в этот отдел желудочно-кишечного тракта химус беден непереваренными пищевыми веществами. Толстая кишка в отличие от других отделов кишечника богата микроорганизмами. Значение микробной флоры заключается в том, что она осуществляет разложение непереваренной пищи и компонентов пищеварительных секретов, в результате чего образуются органические кислоты, газы (СО 2 , СН 4 , Н 2 S) и токсические вещества (фенол, скатол, индол, крезол). Часть этих веществ, поступивших в организм, обезвреживается печенью (барьерная функция печени). Существенное значение имеет то, что ферменты бактерий расщепляют целлюлозу, гемицеллюлозу и пектины, на которые не действуют пищеварительные ферменты. Продукты гидролиза всасываются в толстой кишке и используются организмом. В толстой кишке всасываются также некоторые витамины и аминокислоты, продуцируемые микробами кишечной полости.

|

Секрет |

Источник |

Фермент |

Место действия |

opt |

Субстрат |

Продукты |

|

Слюна |

Слюнные железы |

Амилаза слюны |

Ротовая полость |

Амилоза крахмала |

Мальтоза |

|

|

Желудочный сок |

Слизистая желудка (желудочные железы) |

Ренин** (у молодых) |

Н/р соли казеина |

|||

|

Соляная кислота (не является ферментом) |

Пепсиноген Прореннин |

|||||

|

Связанные с мембраной ферменты микроворсинок тонкого кишечника |

Слизистая тонкого кишечника |

Микроворсинки эпителиальных клеток тонкого кишечника |

Мальтоза |

|||

|

Мальтаза |

Мальтоза |

|||||

|

Глюкоза+ Галактоза |

||||||

|

Сахараза |

Сахароза |

Глюкоза + Фруктоза |

||||

|

Экзопептидазы:* Аминопептидаза Дипептидаза |

Пептиды и дипептиды |

Аминокислоты Аминокислоты |

||||

|

Энтерокиназа |

Тонкий кишечник |

Трипсиноген |

||||

|

Панкреатический сок |

Поджелудочная железа |

Тонкий кишечник |

Амилоза 1 |

Мальтоза |

||

|

Эндопептидазы:* Трипсин** Эластаза Химотрипсин**) |

Тонкий кишечник Тонкий кишечник Тонкий кишечник |

Химотрипсиноген |

Химотрипсин Аминокислоты |

|||

|

Экзопептидаза:* Карбоксипептидаза |

Тонкий кишечник |

Аминокислоты |

||||

|

Тонкий кишечник |

Жирные кислоты + глицерол |

|||||

|

Желчь |

Желчные соли (не являются ферментами) |

Тонкий кишечник |

Липидные капли |

*Экзопептидазы отщепляют концевую аминокислоту от белков (полипептидов).

Эндопептидазы разрушают связи между аминокислотами в белке, что приводит к образованию более мелких пептидов, В результате совместного действия эти ферменты расщепляют полипептиды на составляющие их аминокислоты, которые всасываются ворсинками подвздошной кишки.

**Реннин и пепсин секретируются в неактивной форме в виде прореннина и пепсиногена. Трипсин секретируется в неактивной форме в виде трипсиногена, а химотрипсин в виде неактивного химотрипсиногена.

Термином всасывание обозначают совокупность процессов, обеспечивающих перенос веществ из просвета кишки в кровь и лимфу. Всасывание осуществляется преимущественно в тонкой кишке. Общая площадь всасывающей поверхности кишки человека составляет приблизительно 200 м 2 . Столь значительная величина всасывающей поверхности обусловлена наличием структур, увеличивающих поверхность слизистой оболочки кишки (круговых складок, ворсинок), а также микроворсинок энтероцитов. За счет микроворсинок поверхность клетки увеличивается более чем в 30 раз.

Частично тонкой, но особенно в толстой(!) кишке осуществляется всасывание воды и солей, поступающих с пищей и секретируемых пищеварительными железами. Общее количество воды, всасывающейся в кишечнике человека за 1 сут, составляет 8-10 л, хлористого натрия - 1 моль. Активному транспорту Na+ принадлежит решающая роль в обеспечении переноса воды. Создаваемый им осмотический градиент служит непосредственной движущей силой для молекул воды, которая может транспортироваться как через энтероциты, так и по межклеточным каналам.

Из всасываемых в кишечнике двухвалентных катионов наибольшее значение имеют Са 2+ , Mg 2+ , Zn 2+ , Cu 2+ и Fe 2+ Кальций всасывается по всей длине желудочно-кишечного тракта, однако наиболее интенсивная его абсорбция происходит в двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тонкой кишки. В этом же отделе всасываются ионы Mg 2+ Zn 2+ и Fe 2+ . Всасывание Cu 2+ происходит преимущественно в желудке. В процессе всасывания Са 2+ участвуют механизмы облегченной и простой диффузии. Всасывание ионов Mg 2+ , Zn 2+ и основного количества Сu 2+ происходит пассивным путем. Всасывание ионов Fe 2+ осуществляется как активным, так и пассивным транспортом. При попадании ионов Fe 2+ в энтероцит они соединяются с апоферритином, в результате чего образуется металлопротеин ферритин. Последний является основным депо железа в организме.

В кишечнике млекопитающих могут всасываться различные моносахариды, однако в естественных условиях основным из них является глюкоза. На втором по значению месте находится фруктоза. В период питания организма молоком матери существенное значение имеет галактоза .

Поступление моносахаридов из просвета тонкой кишки в кровь может осуществляться различными путями, однако при всасывании глюкозы основную роль играет активный транспорт.

Протекает в тонком и толстом кишечнике. В нормальных условиях поступление аминокислот в энтероцит обеспечивается механизмами облегченной диффузии и активного транспорта.

В весьма небольшом количестве через кишечный эпителий способны проникать некоторые мелкие пептиды, например. Кроме того, у новорожденных возможно всасывание интактного белка посредством пиноцитоза. Таким путем в организм новорожденного с молоком матери поступают антитела, обеспечивающие невосприимчивость к инфекциям.

Основной группой пищевых жиров являются триглицериды. Продукты их гидролиза проникают через мембрану энтероцита, где осуществляется обратный синтез триглицеридов из моноглицеридов и жирных кислот. Ресинтезированные жиры транспортируются из энтероцитов в лимфу с транспортными белками.

В целом перенос липидов из просвета кишки в ткани представляется следующим образом. Продукты гидролиза триглицеридов - моноглицериды, жирные кислоты и глицерол образуют мицеллы с солями желчных кислот. Эти мицеллы поступают во всасывающую клетку путем пассивной диффузии через мембрану микроворсинки с растворением в ее липидах. Внутри клетки мицеллы накапливаются в гладком эндоплазматическом ретикулуме, а затем переходят в гранулярный ретикулум. Там они снова превращаются в триглицериды, а также в фосфолипиды и холестерол. Все эти липиды откладываются в аппарате Гольджи, образуя хиломикроны - капельки диаметром около 150 нм. Капельки затем покидают клетку через базолатеральные участки мембраны посредством экзоцитоза.

С всасыванием жиров тесно связано всасывание жирорастворимых витаминов (A, D, Е, К). Многие витамины всасываются в толстом кишечнике.

Витамины, растворимые в воде, могут всасываться посредством диффузии (например, аскорбиновая кислота, рибофлавин). Витамин B 12 (кобаламин) всасывается у людей в подвздошной кишке. Для его усвоения необходим «внутренний фактор желудка» (мукопротеин образующийся у человека в дне и теле желудка).

Желудочно–кишечный тракт имеет собственную внутреннюю нервную систему, называемую также «кишечным мозгом», функционирующую независимо от внешней вегетативной нервной системы. Эта нервная сеть состоит из двух отделов – межмышечного (ауэрбахова) сплетения , лежащего между слоями продольных и циркулярных (кольцевых, круговых) мышц (регулирует тонус и ритм их сокращений), и подслизистого (мейсснерова) сплетения , расположенного между слоем циркулярных мышц и подслизистым мышечным слоем (регулирует работу секреторных клеток). Афферентные волокна обоих сплетений передают сенсорные сигналы от механорецепторов и болевых рецепторов в центральную нервную систему.

Наряду с нейронной сетью в желудочно-кишечном тракте имеются эндокринные клетки, располагающиеся в эпителиальном слое слизистой оболочки и в поджелудочной железе, которые выделяют желудочно-кишечные гормоны. Разбросанность эндокринных клеток по желудочно-кишечному тракту позволила обозначить всю их совокупность термином диффузная эндокринная система .

Высвобождение гормонов или пептидов может происходить при участии блуждающего нерва. Кроме того, эндокринные клетки желудочно–кишечного тракта обладают рецепторами. Регуляция образования гормонов в желудочно–кишечном тракте отличается от таковой в других эндокринных системах тем, что секреция гормонов зависит не столько от концентрации гормонов в крови, сколько от прямого взаимодействия компонентов пищи с эндокринными клетками пищеварительного тракта, а также, от механических воздействий.

Некоторые желудочно-кишечные гормоны

|

Гормон |

Секретирующая ткань/орган |

Ткань/орган-мишень |

Основное действие |

Фактор-стимул |

|

Желудок и 12-типерстная кишка |

Секреторные клетки и мышцы желудка |

Образование и секреция НСl; стимуляция подвижности желудка |

Активность блуждающего нерва; белки, находящиеся в желудке |

|

|

Холецистокинин - панкреозимин (ХЦК-ПЗ) |

отдел тонкой кишки |

Желчный пузырь Поджелудочная железа |

Сокращение желчного пузыря Секреция панкреатического сока |

Жирные кислоты в двенадцатиперстной кишке |

|

Секретин |

12-типерстная кишка |

Поджелудочная железа; желудок |

Секреция воды и NaHCO 3 ; угнетение движений желудка |

Пища и сильные кислоты в желудке и тонкой кишке |

|

Желудочный ингибирующий пептид (ЖИП) |

Верхний отдел тонкой кишки |

Слизистая оболочка и мускулатура желудка |

Угнетение активности желудка; стимуляция дуоденальных желез |

Моносахариды и жиры в двенадцатиперстной кишке |

|

Вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) |

Двенадцатиперстная кишка |

Поджелудочная железа, желудок. |

Усиление секреции панкреатического сока; угнетение желудочной секреции |

Жиры в двенадцатиперстной кишке |

|

Энтероглюкагон |

Двенадцатиперстная кишка |

Тонкая кишка, поджелудочная железа |

Угнетение моторной активности и секреции |

Углеводы в двенадцатиперстной кишке |

|

Энкефалин |

Тонкая кишка |

Желудок, поджелудочная железа, кишка |

Стимуляция секреции НСl; угнетение панкреатической секреции и движений кишки |

|

|

Соматостатин |

Тонкая кишка |

Желудок; кишка; чревные артериолы |

Угнетение секреции НСl, панкреатической секреции, движений кишки и кровотока |

Регуляция пищеварительной системы тесно связана с механизмами формирования целенаправленного пищевого поведения, в основе которого лежит чувство голода. Интегративным центром вегетативных, соматических и эндокринных функций является гипоталамус. В его латеральной зоне обнаружены участки, стимуляция которых вызывает чувство голода; а их разрушение - отказ от пищи. Это центр голода. Кроме того, в вентромедиальной зоне гипоталамуса расположены группы нейронов, раздражение которых обусловливает возникновение чувства насыщения, а разрушение - непреодолимое стремление поедать пищу. Это центр насыщения. Указанные области гипоталамуса являются основными образованиями пищевого центра.

Пищевой центр представляет собой комплекс функционально взаимосвязанных структур центральной нервной системы, регулирующих пищевое поведение и координирующих деятельность пищеварительного тракта.

В возникновении чувства голода принимают участие нервные и гуморальные механизмы.

Переливание крови сытых животных голодным устраняет у последних пищевую мотивацию. Это свидетельствует об участии гуморальных факторов в формировании чувства голода. В зависимости от вида веществ, с воздействием которых на пищевой центр связывают ощущение голода, предложено несколько гипотез, объясняющих его происхождение. Согласно глюкостатической гипотезе, ощущение голода связано с понижением содержания в крови глюкозы, которая воздействует на специализированные рецепторы гипоталамуса - глюкорецепторы. Аминоацидостатическая и липостатическая гипотезы предполагают в качестве веществ, обусловливающих возникновение чувства голода, соответственно аминокислоты и промежуточные продукты липидного обмена.

В соответствии с метаболической гипотезой активность пищевого центра регулируется промежуточными продуктами цикла Кребса, образующимися при метаболизме всех видов питательных веществ. Согласно термостатической гипотезе, ощущение голода возникает в результате снижения общей температуры, которое воспринимается терморецепторами. В экспериментах показано, что охлаждение или нагревание промежуточного мозга, где локализованы центральные терморецепторы, приводит к изменению пищевого поведения.

Эмоциональное ощущение, связанное со стремлением к потреблению пищи, обозначают термином аппетит. Это ощущение может быть частью чувства голода, но может возникать и самостоятельно, независимо от физиологических потребностей. В последнем случае оно является проявлением врожденной или приобретенной индивидуальной склонности к определенному виду пищи. Следует отметить, что прием пищи, особенно у человека, далеко не всегда связан с чувством голода. Он может происходить и в отсутствие дефицита питательных веществ в организме в связи, например, с привычкой принимать пищу в определенное время.

Для нормального функционирования органов желудочно-кишечного тракта, как и всего организма, необходимо наличие в нем достаточного количества воды. Потеря воды (с потом, мочой, выдыхаемыми водяными парами), составляющая от 0,5 до 1,5% от массы тела, вызывает чувство жажды.

Выведение воды из организма приводит к уменьшению ее содержания в межклеточном пространстве и клетках. Это влечет за собой повышение осмотического давления внутри- и внеклеточной жидкости. Потеря воды приводит также к уменьшению секреции слюны, что обусловливает ощущение сухости во рту и глотке.

Адекватными стимулами для возникновения чувства жажды являются уменьшение объема клеток и снижение объема внеклеточной жидкости. Эти два фактора дополняют друг друга. Во фронтальной части гипоталамуса обнаружены осморецепторы - клетки, чувствительные к повышению осмотического давления, которые участвуют в возникновении жажды при уменьшении объема внутриклеточной жидкости. Чувствительными клетками, реагирующими на уменьшение объема внеклеточной жидкости, являются, вероятно, рецепторы растяжения, располагающиеся в стенках крупных вен.

Жажда может возникать при термическом воздействии на гипоталамус.

Определенную роль в формировании периферического компонента чувства жажды играют рецепторные образования, заложенные в слизистой оболочке рта и глотки.

Таким образом, жажда формируется с участием различных типов рецепторов, расположенных на периферии и в ЦНС. Основную роль в интеграции возникающей в них импульсации играет промежуточный мозг, в первую очередь гипоталамус.

Понятие физиология можно трактовать как науку о закономерностях работы и регуляции биологической системы в условиях здоровья и наличия заболеваний. Физиология изучает, в том числе, жизнедеятельность отдельных систем и процессов, в конкретном случае - это , т.е. жизнедеятельность процесса пищеварения, закономерности его работы и регуляции.

Само понятие пищеварения означает комплекс физических, химических и физиологических процессов, в результате которых , поступаемые в процессе , расщепляются до простых химических соединений - мономеров. Проходя сквозь стенку желудочно-кишечного тракта, они проникают в кровоток и усваиваются организмом.

Пищеварительная система и процесс пищеварения в полости рта

В процессе пищеварения участвует группа органов, которую подразделяют на два крупных отдела: пищеварительные железы (слюнные железы, железы печени и поджелудочной железы) и желудочно-кишечный тракт. Пищеварительные ферменты делятся на три основные группы: протеазы, липазы, амилазы.

Среди функций пищеварительного тракта можно отметить: продвижение пищи, всасывание и выведение из организма непереваренных пищевых остатков.

Зарождается процесс . В ходе жевания пища, поступаемая в процессе , измельчается и увлажняется слюной, которая вырабатывается тремя парами больших желез (подъязычных, подчелюстных и околоушных) и микроскопическими железами, расположенными во рту. В состав слюны входят ферменты амилаза, мальтаза, расщепляющие питательные вещества.

Таким образом, процесс пищеварения во рту заключается в физическом размельчении пищи, оказании на нее химического воздействия и увлажнения слюной для удобства глотания и продолжения процесса переваривания.

Пищеварение в желудке

Процесс начинается с того, что пища, измельченная и увлажненная слюной, проходит по пищеводу и попадает внутрь органа. В течение нескольких часов пищевой комок испытывает механическое (сокращение мышц при передвижении в кишечник) и химическое воздействие (желудочного сока) внутри органа.

Желудочный сок состоит из ферментов, соляной кислоты и слизи. Основная роль принадлежит соляной кислоте, которая активизирует ферменты, способствует фрагментарному расщеплению , оказывает бактерицидное действие, уничтожая массу бактерий. Фермент пепсин в составе желудочного сока является основным, расщепляя белки. Действие слизи направлено на предотвращение механических и химических повреждений оболочки органа.

Какой состав и количество желудочного сока будет зависеть от химического состава и характера пищевых . Вид и запах пищи способствует выделению нужного пищеварительного сока.

По мере процесса переваривания пища постепенно и порционно перемещается в двенадцатиперстную кишку.

Пищеварение в тонком кишечнике

Процесс начинается в полости двенадцатиперстной кишки, где на пищевой комок оказывают воздействие поджелудочного сок, желчь и кишечный сок, поскольку в ней находится общий желчный проток и основной проток поджелудочной железы. Внутри этого органа белки, и перевариваются до мономеров (простых соединений), которые усваиваются организмом. Подробнее о трех составляющих химического воздействия в тонком кишечнике.

В состав сока поджелудочной железы входит расщепляющий белки фермент трипсин, преобразующий жиры в жирные кислоты и глицерин фермент липаза, а также амилаза и мальтаза, расщепляющие крахмал до моносахаридов.

Желчь синтезируется печенью и накапливается в желчном пузыре, откуда поступает в двенадцатиперстную кишку. Она активизирует фермент липазу, участвует во всасывании жирных кислот, увеличивает синтез панкреатического сока, активирует моторику кишечника.

Кишечный сок вырабатывается специальными железами во внутренней оболочке тонкого кишечника. В нем содержится более 20 ферментов.

В кишечнике существует два вида пищеварения и это его особенность:

- полостное - осуществляется ферментами в полости органа;

- контактное или мембранное - выполняется ферментами, которые располагаются на слизистой оболочке внутренней поверхности тонкой кишки.

Таким образом, пищевые вещества в тонком кишечнике фактически полностью перевариваются, а конечные продукты - мономеры всасываются в кровь. По завершению процесса пищеварения переваренные остатки пищи проникают из тонкой кишки в толстую.

Пищеварение в толстом кишечнике

Процесс ферментативной обработки пищи в толстом кишечнике является довольно незначительным. Однако в процессе помимо ферментов, участвуют облигатные микроорганизмы (бифидобактерии, кишечная палочка, стрептококки, бактерии молочнокислые).

Бифидобактерии и лактобактерии чрезвычайно важны для организма: она благотворно воздействуют на работу кишечника, участвуют в расщеплении , обеспечивают качество белкового и минерального метаболизмов, усиливают устойчивость организма, оказывают антимутагенное и антиканцерогенное действие.

Промежуточные продукты углеводов, жиров и белков расщепляются здесь до мономеров. Микроорганизмы толстой кишки продуцируют (группы В, РР, К, Е, D, биотин, пантотеновую и фолиевую кислоты), ряд ферментов, аминокислот и других веществ.

Завершающим этапом процесса пищеварения является формирование каловых масс, которые на 1/3 состоят из бактерий, а также в их составе есть эпителий, нерастворимые соли, пигменты, слизь, клетчатка и др.

Всасывание питательных веществ

Отдельно остановимся на процессе . Он представляет собой конечную цель процесса пищеварения, когда пищевые компоненты транспортируются из пищеварительного тракта во внутреннюю среду организма - кровь и лимфу. Всасывание протекает во всех отделах ЖКТ.

Всасывание во рту практически не осуществляется из-за короткого периода (15 - 20 с) пребывания пищи в полости органа, но не без исключений. В желудке процесс всасывания охватывает частично глюкозу , ряд аминокислот, растворенные , алкоголь. Всасывание в тонком кишечнике наиболее обширное, во многом благодаря строению тонкой кишки, хорошо адаптированной к всасывающей функции. Всасывание в толстом кишечнике касается воды, солей, витаминов и мономеров (жирных кислот, моносахаридов, глицерина, аминокислот и др.).

Центральная нервная система координирует все процессы всасывания питательных веществ. Гуморальная регуляция также в это задействована.

Процесс всасывания белков происходит в виде аминокислот и растворов воды - 90 % в тонкой кишке, 10 % - в толстой кишке. Всасывания углеводов осуществляется в виде различных моносахаридов (галактозы, фруктозы, глюкозы) с разной скоростью. Определенную роль в этом играют соли натрия. Жиры всасываются в виде глицерина и жирных кислот в тонкой кишке в лимфу. Вода и минеральные соли начинают всасываться в желудке, но более интенсивно этот процесс протекает в кишечнике.

Таким образом, охватывает процесс переваривания питательных веществ в полости рта, в желудке, в тонком и толстом кишечнике, а также процесс всасывания.